子どもの本の翻訳フォーラムに行ってきました

11月17日、神保町にある出版クラブビルで行われた「子どもの本の翻訳フォーラム」に行ってきました。

日本国際児童図書評議会(JBBY)の主催する「子どもゆめ基金助成活動」の一環で、さまざまな言語の4人の翻訳者の方をパネリストとして、どのように翻訳しているのか、翻訳にあたって大切にしていること、絵本ならではの工夫、苦労や喜び、本の見つけ方、言語の特殊性など、絵本に関していろんな観点からお話を聞かせていただきました。

今回登壇されたのは、コーディネーターとしてスペイン語翻訳者の宇野和美さん、パネリストとして韓国語翻訳者のかみやにじさん、チェコ語翻訳者の木村有子さん、英語翻訳者の福本友美子さんの4人でした。

それぞれ、訳された作品を解説しながら、作品との出会いや、翻訳に際して気をつけたこと、苦労、工夫などを語っていただきましたが、これがとても面白かった!

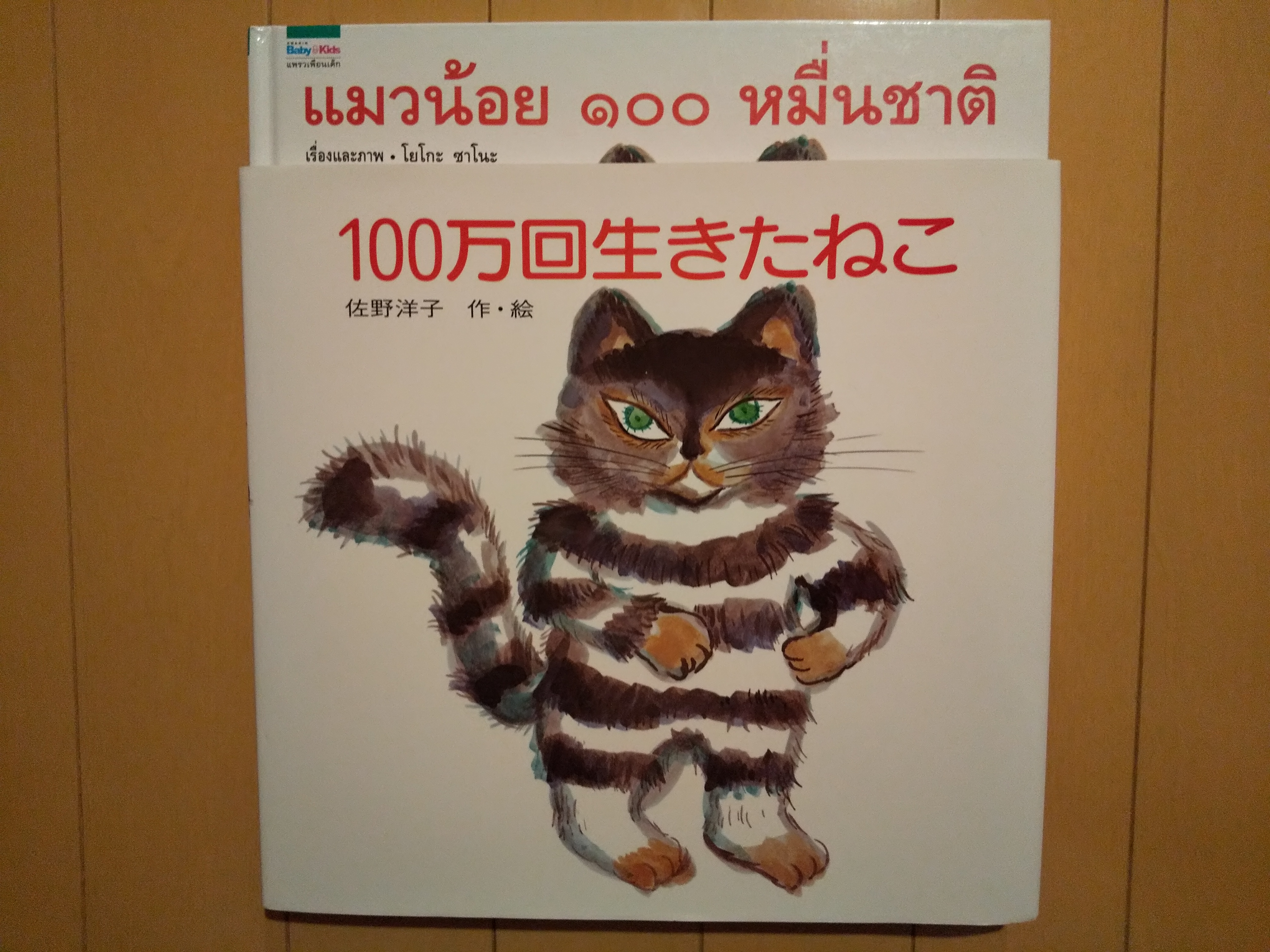

これが、4人の方が訳した作品。

右上から時計周りに、

チェコ語「どうぶつたちがねむるとき」

韓国語「金剛山のトラ」

スペイン語「おにいちゃんとぼく」

英語「ぽちっとあかいおともだち」です。

それぞれ、サインもいただきました。

私が長年やってきた産業翻訳とは、まったく別世界。

特にタイトル翻訳の工夫の話は、私も以前から着目していたテーマだったので、興味深く伺いました。

タイトルはその作品の顔です。

表紙とタイトルを見て、ピンとこなければ、手に取ってもらえません。

原作のタイトルの配置まで同じ印象になるようにレイアウトを考えて翻訳したり、全体の内容から日本人に違和感のないように思いきった意訳をしたり。

原作の言語では韻を踏んだ美しいタイトルでも、日本語に直訳するとつまらない言葉になってしまう。そんな時は思い切って違う言葉を持ってくる決断力も必要です。

タイトルばかりではなく、表紙の絵さえも、日本人にはあまり馴染まない絵だと思えば、思い切って中表紙や裏表紙の絵と差し替えることもあるというお話も新鮮でした。

もちろん、そこまでいくと翻訳者一人の判断ですることではなく、編集者と二人三脚で協議しながら作っていくそうです。

また、絵本の翻訳はあくまで現場主義。

「読んでもらうもの」という前提で、声に出して読みやすく、耳に聞いて気持ちよく、を心掛けて翻訳しているとのこと。

だから、子どもたちに読み聞かせるつもりで、何度も声に出して読んでみるのだとか。

先日聞いた「ねこのピート」の翻訳者、大友剛さんのお話ともつながります。

そして、最後の校正の前に、字は見ないでじっくりと絵を見ていくのだそうです。

そうすると、絵が語りかけてくる世界と、字面だけで訳した部分の齟齬が見つかるというのです。

つくづく、絵本は絵と言葉が一体となった作品なのだな、と感じました。

そして、翻訳って深い世界だな~、と。

今回、JBBYが発行する2つのブックリストをいただきました。

「おすすめ!世界の子どもの本」と「おすすめ!日本の子どもの本」。

まだ出会えていない名作がたくさん!

わくわくします。

しかし、この中にタイの作品はひとつもありませんでした…

それは、私の仕事ってことかな?

ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪