「えほんのせかい こどものせかい」📖絵本に出会えて幸運でした

東京子ども図書館館長の松岡享子さんの書いた「えほんのせかい こどものせかい」(文春文庫)という本を読みました。

著者の松岡享子さんは、長年絵本や児童書の翻訳や研究をしながら、家庭文庫を開き、のちに東京子ども図書館を設立しました。

本書は、著者の絵本や児童文学の豊富な知識と、実際に子供たちに読み聞かせてきた経験から、子どもへの絵本の読み方や選び方を解説した指南書です。

わが家の息子たちは、もう中学1年と小学5年生。

今さら、絵本の読み聞かせのコツもないのですが、まだまだ小学校の読み聞かせボランティアもあるし、絵本セラピーで大人に読む時にも参考になるかも・・・と思い、手に取りました。

読んでいて、とても温かく幸せな気持ちになると同時に、切ない気持ちにもなりました。

もっと息子たちに絵本を読んであげたい・・・

私は、子供に絵本を読むことだけは、結構やってあげたと思います。

まだ言葉もわからない赤ちゃんの頃から、いわゆる赤ちゃん絵本を読み聞かせ、毎晩寝る前の儀式のように絵本を読んであげていました。

幼稚園や低学年の頃は、息子たちも図書館が大好きで、毎週末必ず図書館に行って本を借り、寝る前に読んであげたり、一緒に読んだりするのが習慣。

あぁ~、幸せな時代だったな~と思い出します。

充分に読んであげたはずなのに、この本を読むともっともっと読んであげたくなるのです。

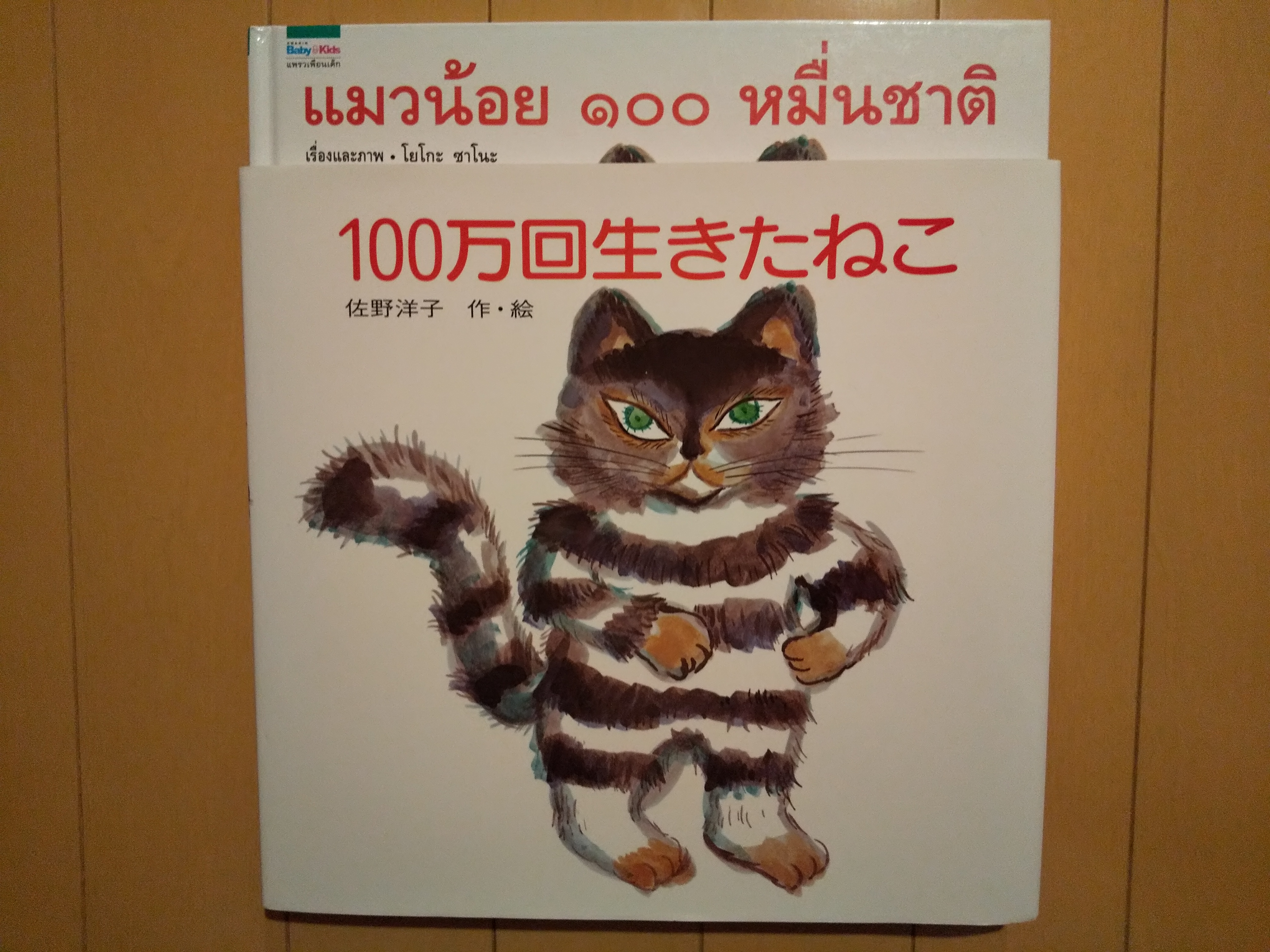

わが家でも何度も読んであげた定番絵本も紹介されていますが、当時出会えなかった名作絵本もまだあります。

あれも読んであげたかった。これも読んであげたかった。

今頃知っても、もう子どもたちは聞いてくれません。(涙)

ただただあの時期、幸せな時間をくれたことに感謝です。

そして今、絵本セラピストとして絵本に向き合い、絵本を学ぶ中で気づくこともあります。

今まで子どもに絵本を読んできた私は、絵をあまり読んでいませんでした。

絵が語りかけてくるもの、美しさ、物語の世界を、私はずいぶん見落としていました。

本書の中で、このような記述があります。

「絵本は、文字への橋わたしや、知識の伝達手段としてだけではなく、それ自体に価値のある芸術的な経験として、大きな意味をもつことになるのです。」

そして、

「絵それ自体が何かを語りかけてくれる場合と、文を読んでからでなければ何の意味ももたない、いわば装飾的な働きしかしていない場合とが、実にはっきりしています。」と。

つまり「絵が何かを語りかけてくれないものは、ほんとうの意味では絵本とはいえない」というのです。

子どもに絵本を読んであげていた時、私は字ばかり読んで、物語ばかりを追っていました。

もったいないことをしたと思います。

以前、いろんな言語の翻訳者の方からお話を伺う機会がありましたが、何人かの方がやはり文字を翻訳した後、まったく字を見ないでじっくり絵だけを見ていくと言っていました。

そうすることで、自分の翻訳が作品世界とずれていないかどうかわかることがある、というのです。

まさに、絵本は絵と文が両輪となって完成するものだということがわかります。

これから私は、絵本セラピストとして、大人に絵本を読んでいきます。

セラピー自体は、癒しや気づき、視点の違いを知ったり、共感を得たりなど、心に働きかける部分が多いものですが、セラピーの中で絵本を人に読んでもらうことで、あらためて絵本と出会い直すきっかけにもなればと思います。

ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪

_190630_0047.jpg)