自粛疲れは、想像力で乗り切ろう!

政府による全国一斉休校要請以降、様々なイベントが中止され、外出、移動の自粛も求められています。

すでに1ヶ月近くこんな状態ですが、収束が見えるどころか、日増しに事態は深刻さを増し、自粛生活も長期化する見通しです。

ネットニュースなどでは、「自粛疲れ」や「自粛に飽きた」などの文字が見られるようになりましたが、まだまだ気が抜ける状況ではないようです。

こんな時、過剰に不安や恐怖を募らせるのもよくありませんが、根拠のない楽観主義で、「自分は大丈夫だろう」と対策を怠ったり、人混みに出かけていくのもどうかと思います。

では、どうしたらいいのでしょう?

昨日は、世界旅行が楽しめる絵本、「ダジャレーヌちゃん 世界のたび」をご紹介しました。

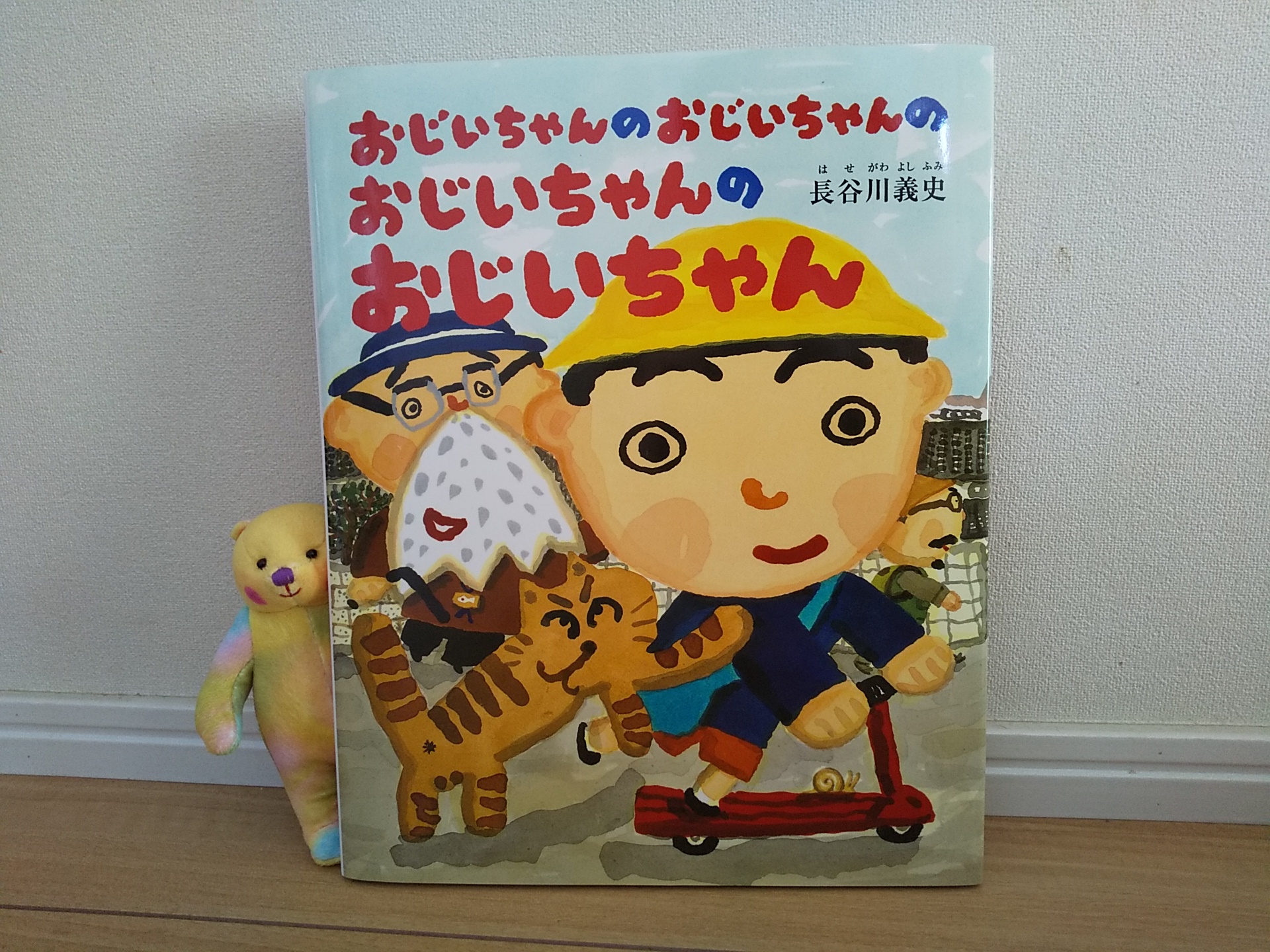

そんなことを考えていたら、この絵本も思い出しました。

小学校の読み聞かせでも何度も読んでいる、おススメの絵本です。

戦争で、故郷を追われたぼくたちが、命からがらたどり着いたのは、夏は暑く、冬は寒い東の国。

そこで、貧しく不自由な暮らしが始まった。

ある日、夕食のパンを買いに行ったお父さんが、買ってきたのはパンではなく一枚の地図。

お母さんは、「夕ご飯は抜きね」とつらそうに言い、ぼくは怒った。

しかし、翌日地図を壁一面に広げて貼ったら、暗い部屋に色があふれた。

それからというもの、ぼくは地図を見ながら心は世界中を飛んでいけるようになった。

雪山を登ったり、南国でトロピカルフルーツを好きなだけ食べたり、ビルの立ち並ぶ都会で、窓の数を数えながら眠ってしまったり・・・

ちずのおかげで、ぼくはひもじさも貧しさも忘れ、ほるか遠くで魔法の時間を過ごしていた。

これは、作者の自伝的作品です。

「ぼく」は、ポーランドで生まれ、4歳の時に大空襲に遭いました。

爆撃で住む場所を失い、家族とともに祖国ポーランドを出て、中央アジアのトルキスタン(現カザフスタン)で暮らしました。

この絵本は、その時の体験をもとに書かれたそうです。

つらく貧しい生活でも、お父さんが買ってきた1枚の地図で豊かな想像力をふくらませたことは、一片のパンよりもずっと心を満たしてくれたのではないでしょうか。

これは、今から約80年前、第2次世界大戦の頃のお話です。

戦争体験をもとにした絵本や文学はたくさんありますが、その一つに「夜と霧」があります。

著者のヴィクトール・E・フランクルは、ユダヤ人の精神分析学者でした。

第2次大戦中、ナチスにより捉えられ、強制収容所に送られました。

その時の体験を綴ったものが本書です。

絵本の「おとうさんのちず」以上に、想像を絶するような壮絶で過酷な体験です。

劣悪な収容所の環境、残忍な看守の仕打ち、過酷な労働と飢え、今日ガス室行きかと怯える毎日・・・

一番つらかったのは、この日々がいつまで続くかわからないことだったと言います。

この状況の中で、精神を正常に保っていられる人間と、精神的に持ちこたえられず崩れていく人間がいると、著者は精神分析学者の目で観察していました。

その差はどこにあったのか。

人は、極限状態にいると、自己防衛本能から感情を消滅させます。

それでも、ユーモアや芸術的な関心を持ち続け、内面を豊かに保つことが、正常な精神を維持することに有効だそうです。

そして、あらゆる自由をはく奪され、尊厳を踏みにじられても、どのように感じ、何を考えるかという精神の自由だけは誰にも奪われないと気がついたことと、希望を持ち続けることが、著者を支えてきたようでした。

著者は、劣悪な収容所の中にいても、いつか大学で教鞭をとっている自分の姿を思い浮かべていたと書いています。

そして、離れ離れになった愛する家族との再会を夢見続けていました。

その希望こそが、彼を生還へとつなげたのだと思います。

歴史を見ると、一定の周期で世界がひっくり返るようなことが起こっています。

第2次世界大戦もそうでしたが、今のコロナウィルスも間違いなくそうでしょう。

ならば、先輩たちの体験から学びましょう。

空襲や原爆、強制収容所やホロコーストなんかに比べれば、都市封鎖や外出自粛くらい乗り越えられます。

コロナが収束した後の、明るく楽しい世界を思い描き、希望を持って引きこもりの時間を過ごそうではないですか。

ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪