ねぎぼうずにも感情移入!?ここが絵本のすごいところ

こんにちは!

つくば市在住、絵本大好き主婦のらくちゃんです。(プロフィールはこちら)

私の毎朝のルーティン、朝散歩。

昨夜は雨が降っていましたが、今朝は雲ひとつない快晴。

田んぼ道の水たまりが水鏡になって、まぶしいお日様を映していました。

ネギ畑の向こうの空が青い!

雨をたっぷり吸って、みずみずしいネギの葉の間にはかわいいねぎぼうずが。

ねぎぼうずと言えば、思い出す絵本があります。

ねぎぼうずにまで命を吹き込み、壮大なドラマを作り出す、シュールな絵本の世界をご紹介します。

「ねぎぼうずのあさたろう」を知っていますか?

「ねぎぼうずのあさたろう」という絵本があります。

シリーズになっていて、現時点での最新刊は「その11」。

つまり、11巻まで出ています。

この作品、主人公はなんと「ねぎぼうず」です。

回し合羽と三度笠といういでたちに、セリフは浪曲調。

まるで時代劇のような世界観のこの絵本、なんと登場人物は全部野菜なのです。

すじのまがった悪者には、勇気のねぎじるぴゅるるっととばす

畑生まれの正義の味方、ねぎぼうずのあさたろう

きょうはいずこの旅の空

そう、必殺技は「ねぎじる」を飛ばすこと。

なんだか、すごくないですか?

うちの息子たち、すご~く夢中になったというほどではありませんでしたが、図書館でシリーズ中の何作か借りてきて読んでいました。

ちょっと独特の浪曲調のセリフ回しや文章が、読むのに難しかったですが、この気持ち悪さが癖になる、不思議な作品でした。

気に入っていたのは、うちの子だけではなかったようです。

シリーズ化されて次々続編が出版され、それどころか、2008年にはアニメ化されてテレビで放送されていたのです。

絵本は人間以外の登場人物が大活躍

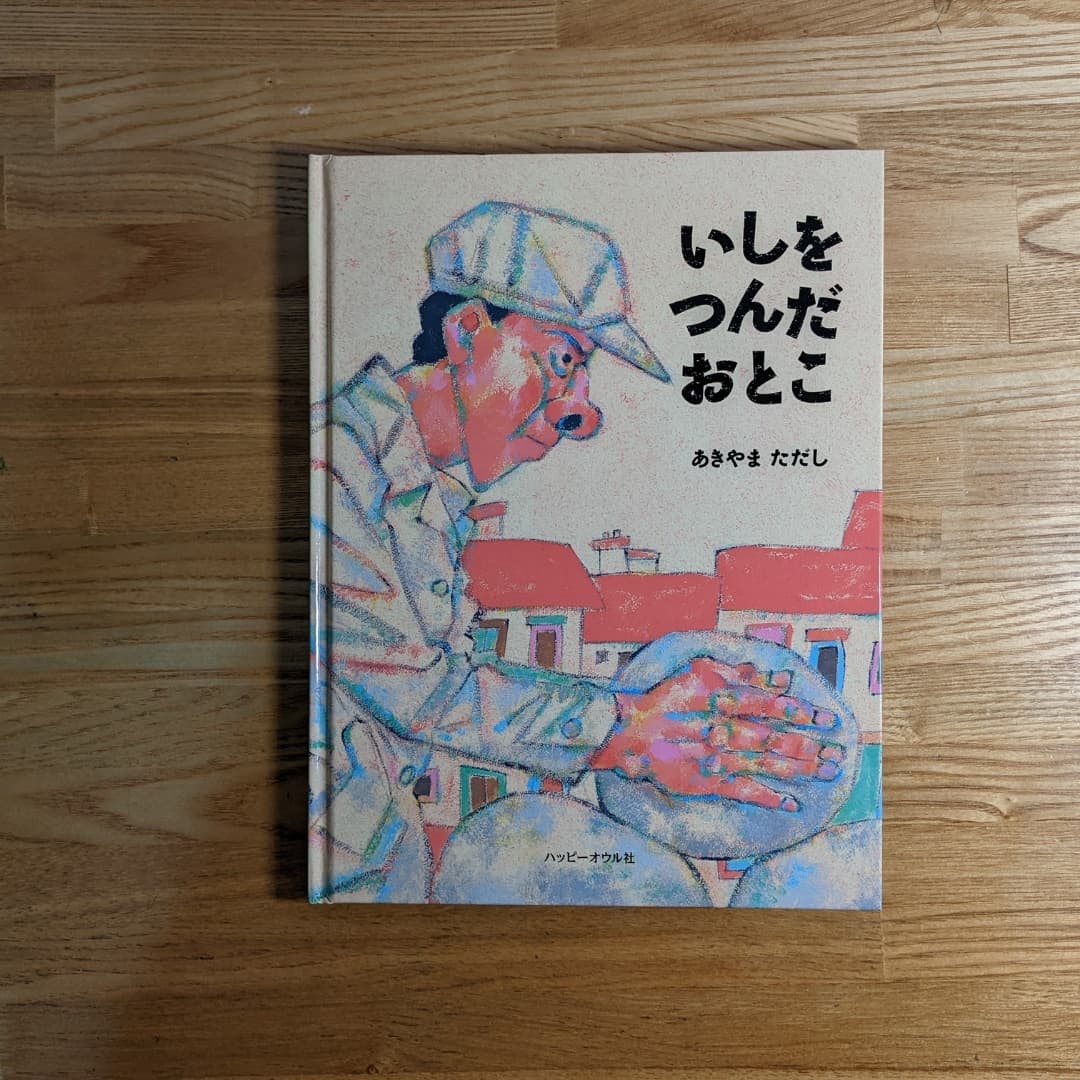

このように、絵本では人間以外のものが登場人物として活躍するお話はたくさんあります。

絵本だと普通に受け入れていますが、どうしてでしょうね。

まずは、どんなものがあるか、みてみましょう。

動物・虫

「うさぎとかめ」、「さるかに合戦」、「7ひきのこやぎ」、「カチカチ山」、「3匹のこぶた」など、洋の東西を問わず、動物を擬人化した物語はいくらでも出てきます。

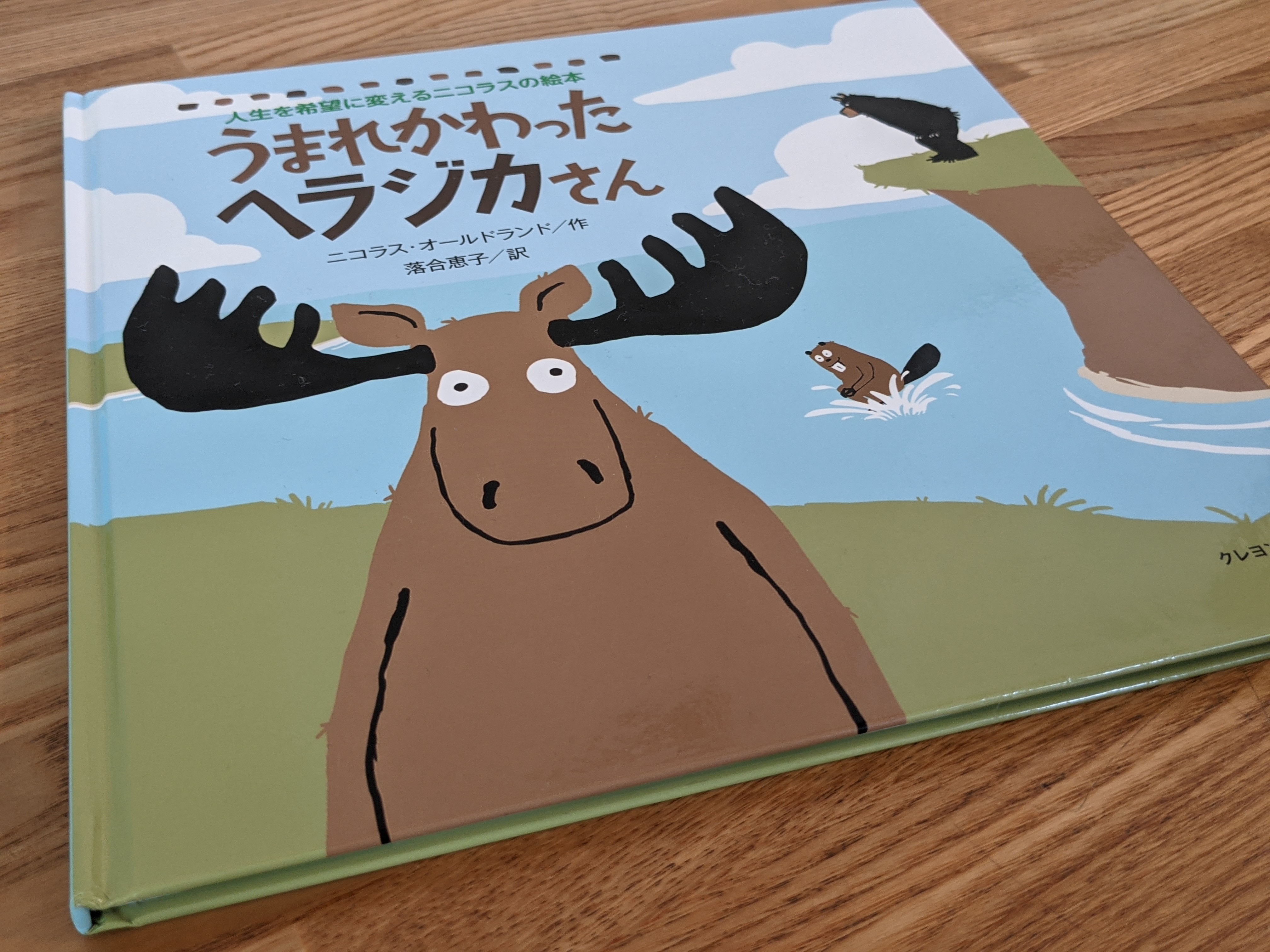

昔話じゃなくても、最近創作された作品でも、動物が活躍するものはまったく珍しくありません。

動物だけでお話が展開していくものもあれば、動物と植物、動物と人間で、普通に会話をしているものも。

植物

絵本では、植物も意思を持ち、物語を作っていきます。

「ねぎぼうずのあさたろう」のようなものもありますが、「見守る系」の木などが多い気がします。

無生物

無生物だって大活躍。

アニメで大人気のトイストーリーや、カーズ、機関車トーマスなどを思い浮かべれば、容易に想像できるでしょう。

家、車、おもちゃなどが、登場人物(?)としては多いですかね。

おもちゃの人形が言葉をしゃべり、動き出すなど、大人の感覚ではホラーでしかないのですが、絵本の世界では全然普通です。

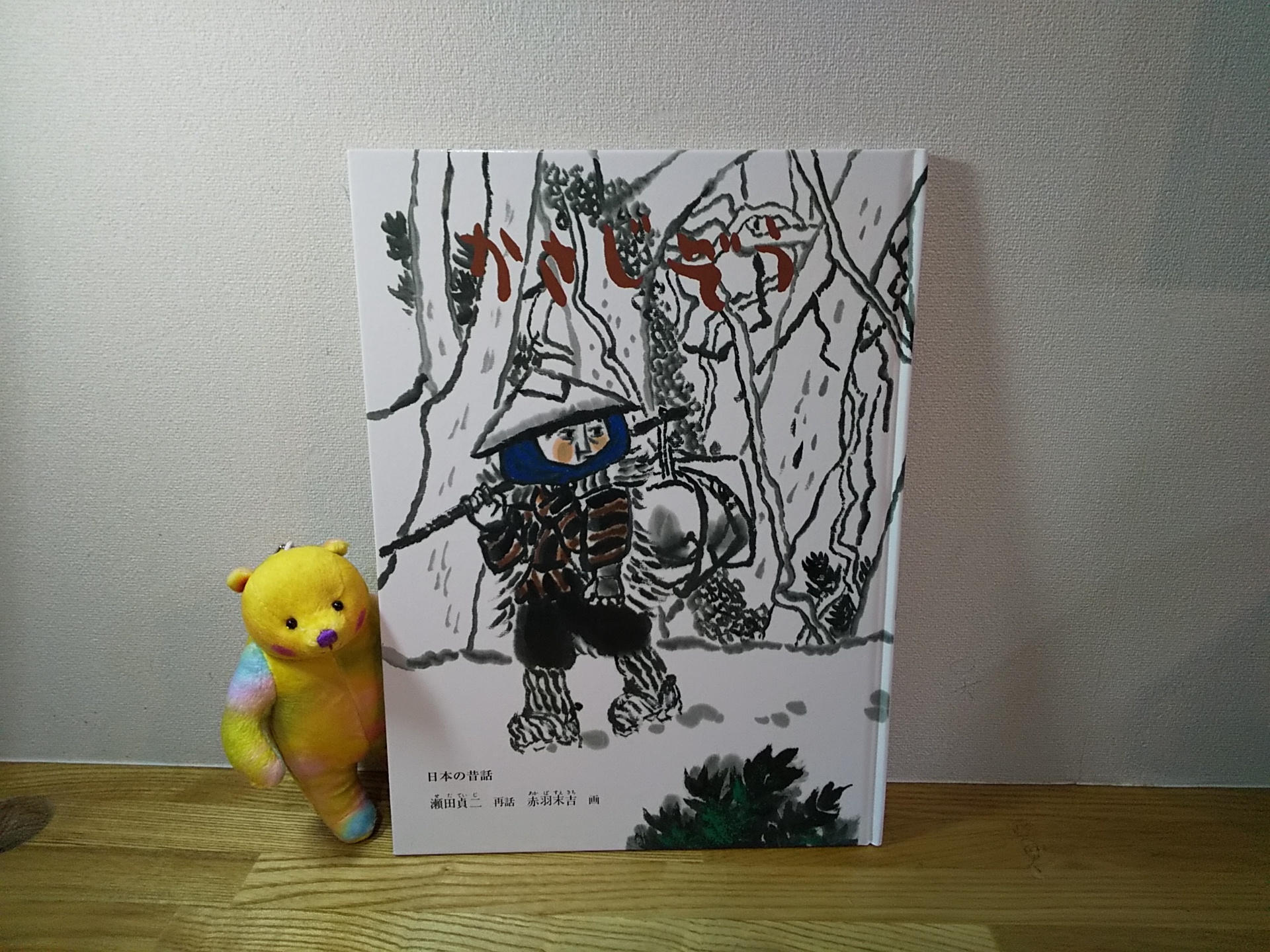

異形のもの

鬼や天狗、河童、妖怪、幽霊などは、子供の本の常連さんです。

恐ろしいものであることもありますが、気のいい友人として登場することも少なくありません。

子どもと大人の受け取り方の違い

言葉は、物事に明確な形を与え、定義します。

「犬」といえば、様々の犬の条件を備えた動物のことを表します。

「えんぴつ」といえば、木の棒の中に黒い芯が入った、書く道具のことです。

これは、世界を確実に把握するために便利なことではありますが、反面、制限を与えることにもなります。

言葉を獲得する前の段階の子どもは、この制限を持たず、世の中のあらゆるものの境目があいまいな、カオスのような世界にいる、という概念を聞いたことがあります。

言葉で世界を切り取れない分、あらゆるものに「つながり」を見いだせるのが子どもなのです。

自分も森羅万象、宇宙の一部として溶け込んでいるような安心感。

この豊かな混沌の中に生きていた感覚が残っている子どもたちにとって、絵本の世界観は、なんら違和感のないものなのではないでしょうか。

一方、大人はどうでしょうか?

子どもの「ごっこ遊び」を外から眺めるような、単なる子どもだましのフェイクとして物語を見ているかというと、そうとも言い切れません。

大人に絵本を読むワークショップ「絵本セラピー」では、絵本を読んでもらった大人が、涙することがよくあります。

感動的なストーリーに、心を打たれたから?

そればかりではありません。

現実世界で、いろんな常識や役割、関係性の中で、自分を作って生きている私たち。

でも、動物たちや車やおもちゃが活躍するファンタジーの世界では、常識や理論で武装した自分を脱ぎ捨て、もっと根源的な、本質的な部分に降りていけるのかもしれません。

まとめ

宮崎駿監督は、ほとんど子どもの本しか読まないと聞いたことがあります。

それは、「大人の本は、いらんことしか書いてない」から。

お金だったり、成功だったり、ラブコメだったり、そんなことはどうでもいい。

子どもの本には、もっと普遍的で深淵な問いがある、と。

確かに、現実世界ではないところに本質を見る感覚、映画などを見ていてもあるかもしれません。

絵本セラピーで、大人同士が絵本をはさんで、心の深い部分の思いが溢れてくるような場に遭遇することもあります。

絵本の、短く、シンプルな物語と絵が、大人の心の素顔の部分を浮かび上がらせる力があるとしたら、それはすごいことですし、もっとその力を見てみたい気がします。

これからも、大人に絵本を読む活動、やめられませんね。