自転車安全点検に立ち合って、得したこと

こんにちは!男子二人ママのらくちゃんです。

息子の通う小学校では、一子につき一役を務めるルールになっています。

その他、地区ごとの子供会の役員や、支部委員など、毎年なにかしらの役が回ってくることになります。

今年は、私、子供会の会計と安全委員を務めることになりました。

(ついでに、中学校の学年委員もね!)

安全委員は、小学校と連携して、自転車通学の子の自転車の点検と、安全講習会のお手伝いをします。

うちの方、田舎で学区が広いので、自転車通学をする子がいます。

こんな道を、自転車で連なって走ってきます。

うちの子は、登校班で歩いて通学ですが、やはりこの道を歩いています。

新入学当初は、自転車の練習が間に合わず、補助輪をつけてくる一年生も。

ごらんのとおり、両脇田んぼの風通しのよい環境です。

おまけに、なぜかつくばは強風の日が多い気がします。

そんなわけで、毎年自転車ごと田んぼに突っ込む子や、傘が風にあおられて、田んぼに落ちる子がいます。

都会ではできない、貴重な経験です。(涙)

例年、自転車通学の子は、4月入学直後に自転車点検と安全講習を行うのですが、今年はコロナの影響でこんな時期になってしまいました。

子供たちの通学路の稲も、だいぶ青々と育っています。

田んぼのあちこちに、白鷺がえさを探す姿も見られる、のどかな風景です。

自転車点検は、サイクルショップの方が来て、自転車置き場で一台一台点検をしてくれます。

ライトはつくか、カギはあるか、ベルは鳴るか、ブレーキのきき具合はどうか、などなど点検表の項目に沿って点検していきます。

安全委員の私は、それを記録し、あとで報告書にまとめます。

サイクルショップのおじさんに学んだこと

この自転車点検、毎年地元のサイクルショップの方が、来てくれているようです。

つなぎを着たおじさんが、軍手をはめた手に工具を持って、一台ずつチェックしていくわけですが、このおじさんの「自転車愛」がすごいのです。

作業をしながら、ド素人の私に、いろいろと子供の自転車のことを教えてくれました。

ライトのしくみの違いや、ギアのこと、ハンドルの形状と安定性。

ノーパンクタイヤの特徴やメリット、デメリット。

ノーパンクタイヤは、もともと災害地用自転車で、瓦礫や割れガラスの散乱する道でも走れるように開発されたこと。

ブレーキがきしむ時に、油をさすところと、絶対さしてはいけないところ。

イオンなど大手のPB(プライベートブランド)の自転車って、安いけどどうなの?

自転車の値段の差は、どこが違うの?

などなど、50台ほどの自転車を点検する間、語る、語る。(笑)

うちの子、小学生の間は徒歩通学ですが、中学校は自転車通学になるので、自転車選びのためによい勉強になりました。

そして、このおじさんの、なんと楽しそうに仕事をすること!

私が昭和な人間だからでしょうか。

こういうの、嬉しくなっちゃうんですよね。

今は、ネットで仕様や口コミを読んで、自転車だって買えてしまいます。

余計なことをしゃべらず、気がラクだと思うこともあります。

でも、たかが自転車、されど自転車。

自分の仕事と商品に、愛と誇りを持っている人から買いたいなぁ、と思うのです。

職人の、気持ちのいい仕事ぶりを見せてもらい、私自身も気持ちが前向きになったひと時でした。

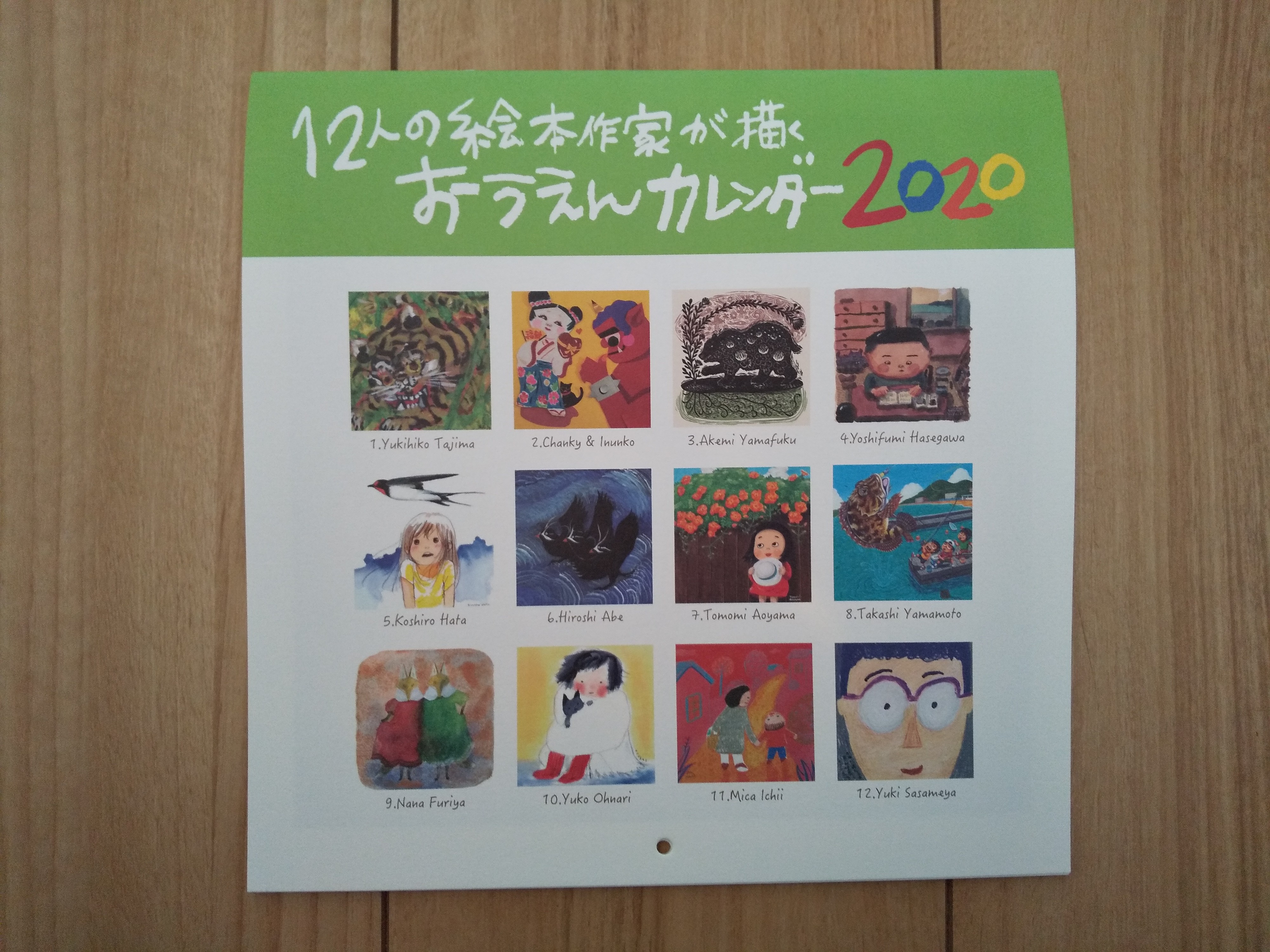

自転車が出てくるおススメ本

絵本セラピスト🄬で子供の本好きのらくちゃんとしては、自転車ネタでおススメしたい作品があるので、ご紹介します。

代表作の「長くつ下のピッピ」などで知られる、国際アンデルセン賞受賞作家のアストリッド・リンドグレーンの作品。

5歳のお誕生日に、自転車をもらえなかったロッタちゃん、お隣の物置から大人用の自転車を盗み出して・・・

おてんばで負けず嫌いのロッタちゃんの、5歳のお誕生日の一日に起こったことを生き生きと描きます。

日本での初版が1976年のロングセラー絵本ですが、子供の背伸びしたい気持ちや、冒険心、泣いたり、笑ったり、怒ったり、また笑ったりの忙しい感情の起伏・・・不変的な子供らしさに、思わず顔がほころびます。

次に、

「自転車で世界一周無銭旅行した男」という副題がついています。

「自転車で世界一周無銭旅行した男」という副題がついています。

これは、絵本ではなくお話に挿絵の入った児童書です。

1902年(明治35年)、一人の日本人青年が、横浜港から一台の自転車とともに船に乗り、約1年3ヶ月をかけて東南アジアからインド、ヨーロッパ、アメリカを旅して帰ってきました。

実話だそうですが、私はこの本を読むまで、そんなすごい日本人がいたなんて、知りませんでした。

壮大で痛快な旅行記、おススメです!