私のリカレント教育

リカレント教育という言葉があります。

ウェブ版の知恵蔵のよると、「社会人になってからも、学校などの教育機関に戻り、学習し、また社会へ出ていくということを生涯続けることができる教育システムを指す。リカレント(reccurent)には、繰り返しや循環といった意味があり、回帰教育、循環教育と訳されることもある。また、『学び直し』と表現されることもある。」とあります。

原田隆史先生の講義でも、このリカレント教育の必要性についてよく話されます。

人生100年時代、高齢化社会、年金制度の破綻、AIによる職業形態の変化・・・

過去のように、大学を出て企業に就職したら、定年まで安泰、余生は年金で、という時代はすでに終わっています。

一つの組織に属さずに、複数のキャリアを生かして収入を得る生き方も一般的になりつつあります。

たとえば原田隆史先生。

原田メソッドの講師、スポーツ選手のメンタルトレーナー、企業のコンサルタント、本の執筆、教材開発、教育機関や教育委員会の顧問、クラスジャパンプロジェクトの会長などなどを現在進行形でやっています。

これらの仕事が今できるのは、原田先生が無名の中学教師時代から、常に学び続けていたからだと言えると思います。

陸上部の生徒をなんとか日本一にして、推薦で授業料免除で高校に行かせてあげたい。

そんな強い思いから、コーチングや心理学も勉強し、オリンピックで金メダルを複数回とった選手や監督に話を聞きに行き、必死で学びと試行錯誤を繰り返した結果の今があると言えます。

もう一人の私の師匠、絵本セラピスト協会代表のたっちゃんこと岡田達信氏も複合的な学びが知らないうちに今の仕事に結びついています。

理系男子で、もともと住宅メーカーに勤める建築士だったたっちゃん。

子供が2歳になる頃に、子育てのステージとしては絵本の読み聞かせを始める時期だなと理屈で考え、ブックリストを買って間違いないように効率的に良書を読んでいったそうです。

そうしているうちに、絵本の魅力にはまり、男子にありがちなコレクターの道へ。

同時期に会社で管理職になったため、コーチングや自己啓発、心理学や講師のスキルも学ぶようになり、次第に「絵本セラピー」という形に昇華していくことになりました。

私の場合、師匠たちと比べるのはとんでもないことですが、この春からまたちゃんと学び直したいと思っていることがあります。

去年も、「原田メソッド」や「絵本セラピー」を学びました。

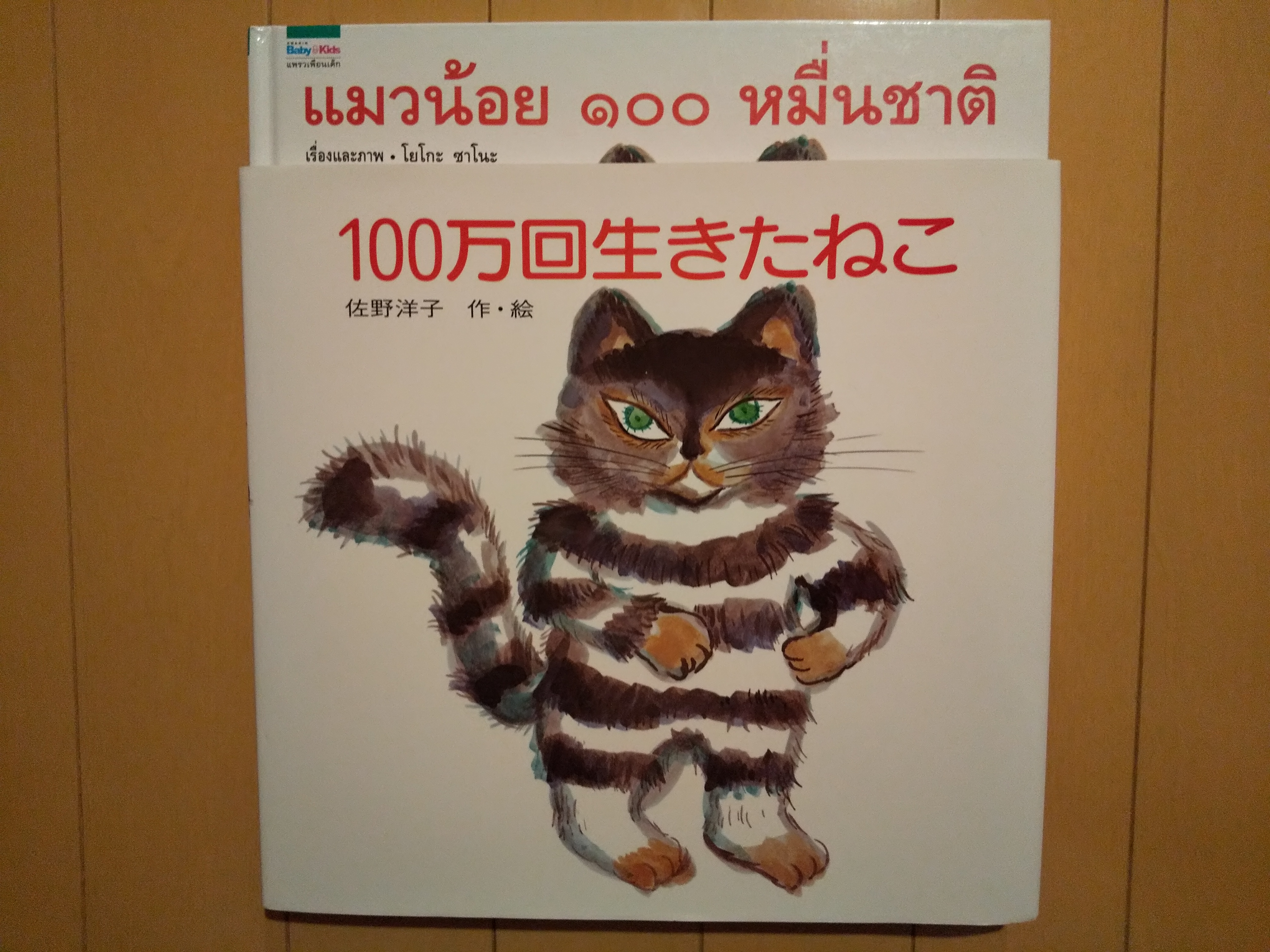

今年は、またタイ語をやり直したいと思っています。

長く、現場の通訳や翻訳をやってきましたが、小さい子供が周りの大人との会話やテレビ、絵本などから言語を習得しただけで、学校できちんと国語を学んでいない状態と同じような気がしています。

なんとなく通じるから、いつもの言い回しで通してしまっていたり、微妙な違いをわからないまま曖昧にしてきたところがあります。

そういうことを聞ける師匠も、近くにいませんでした。

ネイティブの友人に聞いても、自然に使いこなしていることをあらためて説明するのは難しいもの。

結局、「わかるから、大丈夫」というレベルで過ぎてきてしまいました。

去年、夫の赴任先に引越すつもりでタイ語の翻訳の仕事を辞めてから、タイ語を読み書きすることがなくなり、タイ語力は衰える一方。

もうタイ語はやめるか、それとも続けるか、今までも何度か迷い、選択してきた問題に、今また向き合っています。

もう、20年前のように単身現地に行き、現地採用で通訳修行をすることはありません。

細かく面白くもない仕様書や官庁の通達を、目をショボショボさせながら徹夜で翻訳するのも、もう結構。

でも、やっぱりタイ語はやりたいんですよね。

だから、もう一度初心に戻って勉強します。

リカレント教育では、将来の仕事のために学ぶ社会人大学やビジネススクールのことを指すことが多いですが、師匠二人はそんなつもりで学び続けたわけではありませんでした。

自分の心が求めるものを、ただひたすら追いかけてきたら、いつの間にか次元上昇し、活躍の場が広がっていたという感じです。

だから私も、パート収入を得るためなんて理由じゃなく、本当に好きなものを追い求めた結果に、ライスワーク(食うための仕事)じゃなく、ライフワーク(天命の仕事)があると信じて、やっていこうかと思います。

だって、その方が楽しいですからね。

ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪