コロナウィルスと1つぶのおこめ

私は、数字がめっぽう苦手です。

友達と食事をして、割り勘する時も、計算は人まかせ。

帳簿や統計データなんかを見ても、まったく読み解くことなんかできません。

そんな私が、今日は難しい数学の話をしたいと思います。

中国武漢発の未知のウィルスが、欧米で猛威を振るい、日本でも危機を感じた首相が、一斉休校を要請しました。

パンデミック、オーバーシュート、ロックダウン・・・馴染みのない横文字とともに、「感染者が指数関数的に増加していくと・・・」と、専門家が説明していました。

正直言って、横文字よりも「指数関数」という四字熟語がわかっていなかった私。

なんとなく、「すごいスピードで増えていくってことだろうな」とイメージしていただけでした。

これ、きっと私だけじゃないですよね?

なんとなく、あいまいな理解のまま流していたら、オットが教えてくれた勝間和代さんのYouTube動画で、はっきり理解できました。

「感染症の怖さは、私たちが倍々ゲームを理解できないことにあります」という動画です。

要は、人は線形に増えていくもの、2、4、6、8・・・というものは理解しやすいのですが、非線形、倍々で増えていくもの、2、4、8、16、32・・・というものを、直感的に理解できない、ということなのです。

はい。私はきっと理解できないと思います。

だから、増加がゆるやかなうちは、「まだ大丈夫」と油断してしまうのですが、倍々ゲームですから、ある時から上昇カーブが急激に跳ね上がるようになるわけです。

これは、コロナに限らず、カビの増殖だったり、人口動態だったり、株式だったり、あらゆる分野で見られる数値の変動の傾向です。

だから、専門家や、データや統計、数字に強い人は、先の予想もできたりするんですね。

上昇率を見て、その軌道が指数関数的にオーバーシュートと言われる現象に向かっているのか、それとも比較的抑えられているのか。

そんなややこしい話を考えていて、思い出した絵本があります。

けちな王様をこらしめよう!

算数のひらめきで、村をすくった女の子のお話です。

女の子は、王様に1つぶのお米を所望します。

2日目には倍の2つぶを、3日目にはまた倍の4つぶを・・・

数粒の米が倍になったところで大したことはない、と王様は彼女のいうとおりに米を与えます。

しかし、まさに倍々ゲーム。最終的にはすごいことに!

最後はすごい量のお米が視界に広がるしかけが圧巻です。

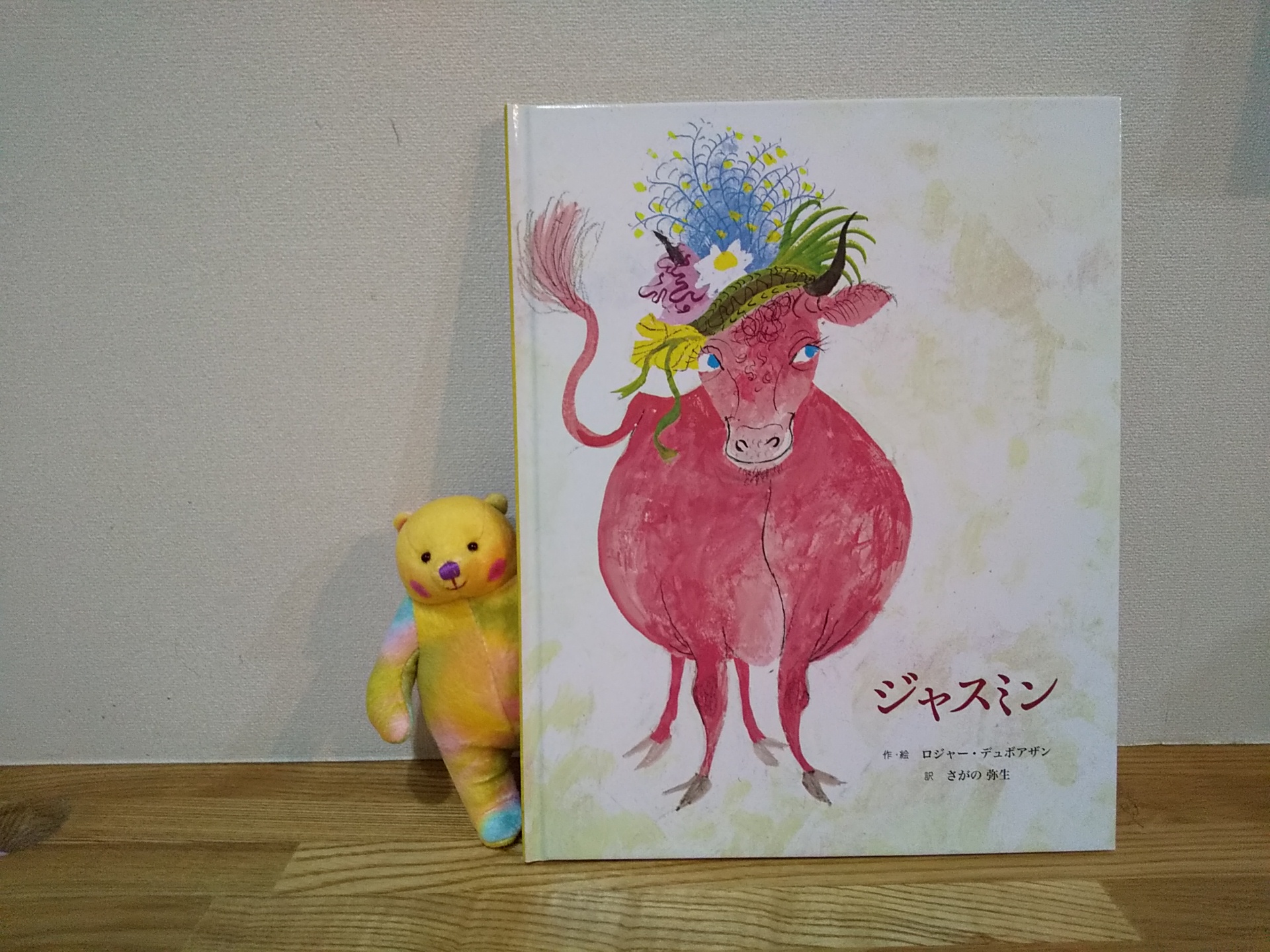

算数の絵本といえば、こちらもおススメ。

1、1、2、3、5、8、13、21・・・この数字の並びの規則がわかりますか?

ある数と手前の数の和が、次の数になっていきます。(1+2=3、2+3=5、3+5=8・・・)

これをフィボナッチ数列というそうです。

この絵本は、この数列を世界に広めたイタリアの数学者、レオナルド・フィボナッチのお話です。

無機的な数字上の規則と思いきや、花びらの数や葉っぱの生え方、植物のつるの渦巻きの数など、自然界の多くのものがこのフィボナッチ数列の数になっていることを見つけたのが、子供の頃から数字マニアだったフィボナッチなのです。

数という概念も、宇宙の森羅万象の一部なのだと気づき、数学の世界にすごくロマンを感じました。

とはいえ、私が数学を好きになったり、得意になったりすることはありそうにないのですが・・・

でも、こういう絵本から、数学への興味、関心の扉が開かれる子がいたら、それは素敵なことですね。

ブログランキング参加中です!クリックで応援よろしくお願いします♪