連続講座「旅する読書 ~大人のための読書講座~」第4回に参加しました

連続講座「旅する読書 ~大人のための読書講座~」

第4回の今回は、「リアリズムの物語の役割 ~現実(いま)を生きるために~」というテーマで、誰もが知っている名作から隠れた傑作まで、子どもたちの日常の経験を押し広げてくれるリアリズム物語の数々を取り上げてお話しいただきました。また、戦争を描いた児童文学や夏にうってつけの本、自由研究のヒントになる本などもあわせてご紹介いただきました。

読書感想文は親が書け!?

夏休みが近いということで、親も子も頭を悩ますのは読書感想文だと思います。

そこはさすが学習塾の先生、誰でも形の整った感想文が書ける秘けつというか、ひな形、構成を教えてくださいました。まぁ、これがあったからと言って、スラスラ感想文を仕上げるとは思えませんけどね、うちの息子たちは。

実は、先生自身、読書感想文は好きじゃないとのこと。

児童文学の名作、「冒険者たち」などの作者である斎藤惇夫氏いわく、「読書感想文は、どうぞ親が書いてやってください」、だそうです。

衝撃でした。そんなこと、いいわけないでしょ!

でも、実際、うちは事実上、限りなく私が書いているようなものですけどね。💦

斎藤惇夫氏がこういうのは、「子供を読書嫌いにさせないための救済策」だから。

ここで、平沼先生が話された例が秀逸でした。

「だって、すっごく美味しそうなケーキを目の前に出して、『どうぞ食べてください。食べたら、感想を原稿用紙3枚以内で書いてください』って言われたら、食べたくなくなりますよね」と。

それに、「課題図書」というのが、またうんざりさせられます。だって、「課題ケーキ」なんていうのがあったら、食べたいですか?と。すっごく納得。

私自身、本が好き、お話が好きだから、息子たちに感想文のせいで読書を敬遠するようになってもらいたくないですね。

戦争を考え、今を考える

また、夏といえば、どうしても戦争、原爆、終戦の話題が出てきます。

今回ご紹介いただいた本は、ただ単に戦争の悲惨さや反戦を訴えるものではありませんでした。

「知らなかった、ぼくらの戦争」では、当時の国民はみな戦争には「のっていった」という視点。国を挙げての高揚感、一体感があり、積極的に戦争に突き進んでいったと述べられています。

戦争を語る際に、原爆を含めて、「甚大な被害を受けた」「とても大変だった」という体験が多く語られますが、本当は被害と加害は量的には同等くらい、あるいは加害の方が同等以上という視点には、はっとさせられます。

また、清水眞砂子「あいまいさを引きうけて」から、「戦争を体験してきた者は『戦争を生きのびるのは大変だ』と言ってきたけれど、それと同じくらいか、あるいはそれ以上に、若い人たちも今、大変な状況を生きているんだ」というのです。「平和を生きのびるということが、どれほど大変なことか」と。

確かに、今は平和な時代です。日常に空襲警報が鳴ることもなければ、息子を万歳と言って戦地に送り出すこともありません。では、戦争中に必死で闘った私たちの先輩たちが命がけでつないでくれた今が、それほど楽園のような世界でしょうか。

日本の自殺率の高さ、幸福度の低さを見ると、暗澹とした気持ちになります。

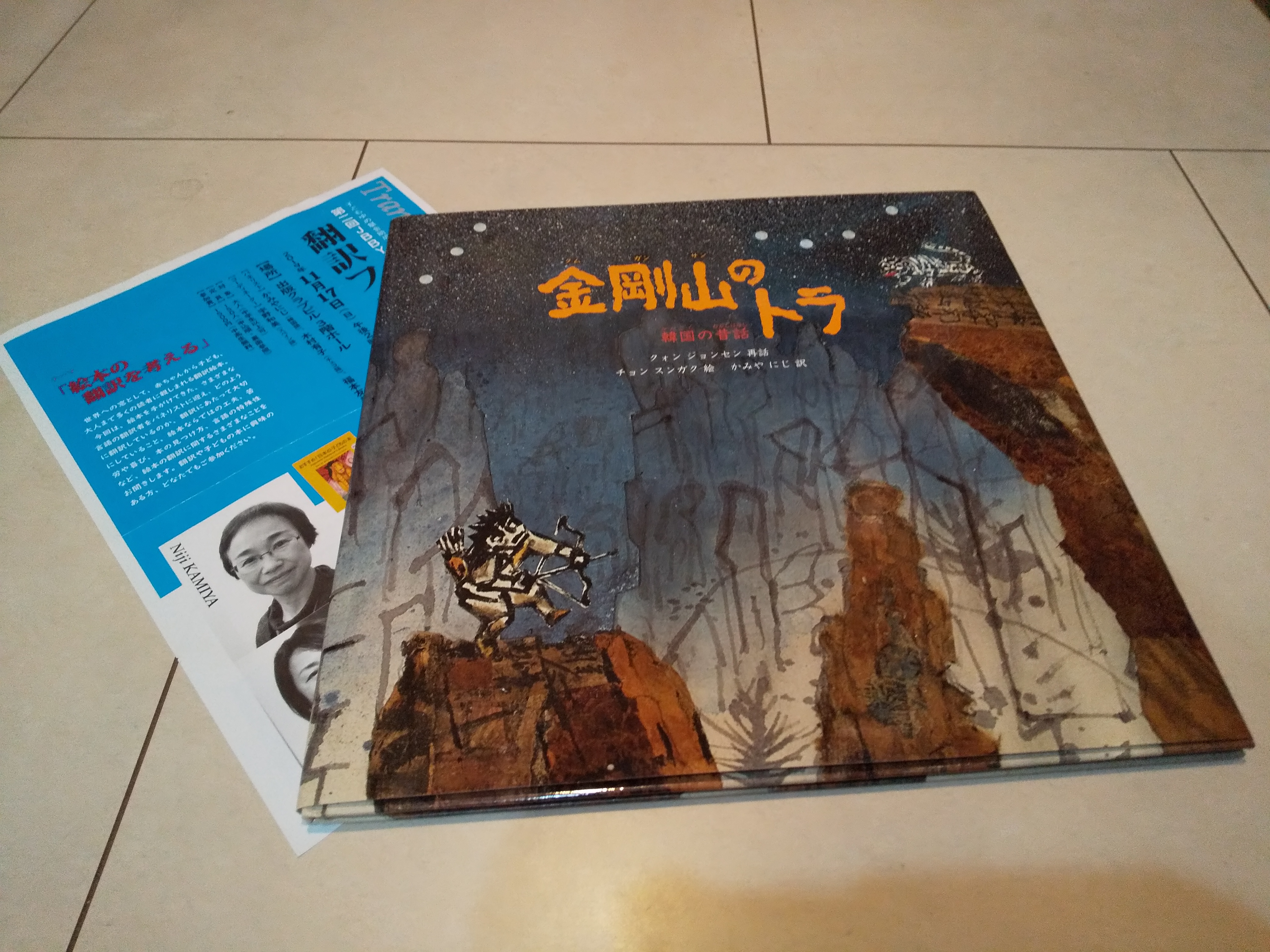

この日、平沼先生が紹介してくださったいくつかの絵本や物語には、日常の中の輝く瞬間をとらえ、いきいきと描き出したものがありました。

何気ない日常、ありふれた毎日の中に、なんとも宝石のような瞬間が散りばめられているではないですか。そういう身の回りの宝石に気づくことができたら、真に平和を幸せに生きられるのではないでしょうか。

そういうことを文学作品は教えてくれます。

あれ?「毎日が宝探し」。私のブログのようではないですか。